お子さんが最近、「激しいダイエットをはじめた」、「急にやせてきた」、「食事をするのに消極的…」などの症状はありませんか?摂食障害は、意外にも私達の身近に存在し、重症化すると長年苦しまれている方もいらっしゃいます。体重や体形にとらわれて起こることが多く、10代・20代の女性に多く見られます。しかし、性別や年齢、社会的立場、文化的背景に関係なく誰でもなりうる病です。

この記事は、摂食障害の拒食症、過食症とは何か?から始まり、摂食障害の治療方法・治し方についてご説明します。また、40年以上カウンセリングで拒食症・過食症の治療をしてきた精神科医と臨床心理士が、カウンセリングによる治療方法・有効性なども紹介します。

目次

摂食障害‐ 拒食症・過食症とは

摂食障害(Eating disorders)とは、“食に対して異常な拒否反応または執着、食に関してゆがんだ認知があり、心と体に支障をきたしてしまう病気”です。

摂食障害はその症状によって細かく分けることができます。

主な症状として、拒食症『神経性やせ症(AN:Anorexia Nervose)』と、過食症『神経性過食症(BN:Bulimia Nervose)』の2つがあります。

また過食症の中には、食欲のコントロールができず無我夢中で食べてしまい、その後の罪悪感や自己嫌悪から食べた物を嘔吐をする『過食嘔吐症』などもあります。

一般的に、やせることへの憧れ、体形を気にすることから拒食症状になり、その反動で過食症状、過食嘔吐症になる。そして、また「やせたい」願望にとらわれる。こうして、拒食症状と過食症状が密接に関係しています。。

日本で医療機関を受診している、摂食障害患者は1年に21〜24万人とされています。

さらに、複数の調査において、治療を受けたことがない方や、治療を中断している方が4割ほどいることがわかっており、治療が必要な患者数は40万人近くいると考えられています。

また、摂食障害は、心身共に深く関わる病気です。拒食症で重症の場合は、命の危険におよぶこともあり、専門の知識と治療が必要になります。長期化しやすい疾患でもありますが、早期に発見し治療することで重症化を防ぐことができます。

また、摂食障害になる方は、本人も気付いていない、心の生きづらさを抱えている場合も多くあり、的確な心理的治療も必要不可欠となります。

しかし、我が国において摂食障害の患者への受け皿が整っていないのも現状です。

「摂食障害治療の相談をどこにすればよいのか」

「支援の窓口はどこなのか」

全国的に摂食障害を専門的に治療できる医療機関やカウンセラーが少ないことも問題となっています。

拒食症(神経性やせ症)

拒食症は、「神経性やせ症」、「神経性無食欲症」とも言われています。

体形や体重に心が奪われてしまい、食事をし、カロリーを摂取することが恐怖になってしまいます。

頻繁に体重計に乗ったり、ウエストを測ったりして、少しでも増えてしまうことが許せないのです。

激しいカロリー制限や過度な運動、そして食べたものを嘔吐して排出しようとする行為も出てきます。

この病気は、「やせることへの憧れ」、やせることへの執着がとても強いのが特徴です。しかし、お子さんが表面上、その気持ちを隠していることもあります。また、その気持ちに執着してしまっていることを、ご本人も気付いていない場合が多いのです。

専門家に頼らず親御さんだけで解決するのはとても困難で危険を伴います。

年齢が早い段階から発症するケースが多く見られます。多くは10代・20代で発症し、体重減少に伴う栄養失調が原因となり日常生活、社会生活を送るのが困難になります。また、急激な体重減少が起こっていても、本人に自覚がないまたはそれが良いと思い込んでいるため、命の危険が及ぶ病気だということも覚えていただけたらと思います。

神経性やせ症(AN)は、精神疾患の中で突出して死亡率の高い疾患です。低栄養に伴う電解質の異常や極度の脱水から、心臓の不整脈や腎不全を引き起こし、致命的な結果をもたらすことがあります。また、極度の低栄養状態から急に食物を摂取することにより、再栄養症候群という致死的な合併症を引き起こすことがあります。さらに、自殺率が高いというデータもあります。これらの健康リスクは、神経性やせ症が単なる「行き過ぎたダイエット」ではなく、深刻な精神疾患であることを表しています。

BMIが18.5未満を下回ると身体的症状(無月経、便秘、脱水、末梢循環障害、低血圧、低体温など)が現れます。重症化した場合、入院が必要なケースも少なくありません。

拒食症、過食症は、早期発見・早期治療できれいに治ることが可能な病気です。

お子さんが「食べることを拒む」、「最近無理なダイエットをしてやせてきた」など気になる方は、早めに拒食症の専門機関である病院やカウンセラーにご相談されることをお勧めします。

過食症(神経性過食症)

過食症は、食欲のコントロールができなくなり、食べる・食べないを繰り返しながら過食症になるケース。 こちらも「やせることへの憧れ」や、「太ることが許せない」などに執着してしまっています。また、食べ過ぎてしまったという罪悪感から、過食嘔吐を繰り返したり、下剤を使用する方もいらっしゃいます。 吐くことに慣れてしまうと身体的症状として、食道が胃酸で損傷し出血したり、虫歯リスクも高まります。 拒食と過食を繰り返し発症するケースが多いので、摂食障害として2つのタイプを覚えておきましょう。

神経性過食症は、コントロール不能な過食行動と、体重増加を防ぐための嘔吐や下剤の使用が特徴です。過食は人前では行われないため、周囲に気づかれにくいことがあります。

摂食障害の治療・治し方

摂食障害の主な治療方法・治し方はこちらです。

・薬物療法

・入院治療

・心理療法

拒食症では、著しい体重低下が見られる場合や精神的に不安定、食事が取れないなど、薬物療法や入院が必要な場合があります。しかし、入院時に一時的に体重が増えたとしても、退院するとまたやせてしまうことが少なくないのです。

心理療法の必要性

摂食障害治療で用いられている主な心理療法はこちらです。

・認知行動療法

・対人関係療法

・家族療法

摂食障害になるお子さんは、こだわりが強く、頑固であったり、自己肯定感が低く、また生きづらさを抱えていることが多いからです。やせることに魅力を感じ、それを達成・維持することが自尊心を高めていることも。そのため、心理的アプローチは必要不可欠となります。

淀屋橋心理療法センターの所長であり、医師である福田俊一は摂食障害の方によく見られる、「かたくなな気持ち」、すなわち「頑固」という言葉についてこう述べています。

実は、成長の芽⁉

自分の意志を通すことがあります。(食べ方、食べる量など)

その頑固さが時として周りを手こずらせることがありますが

じつは、その頑固さが時として周りを手こずらせることがありますが、

実はその頑固さは、お子さんの心が成長するために大切な「芽」である場合があります。

摂食障害を克服するためには、その性格やこだわりとも向き合う必要があるんですね。

摂食障害は精神的問題と身体的問題の両面からアプローチすることが重要です。

内科医・小児科と連携しながら、摂食障害専門の精神科医や臨床心理士のカウンセリング等が必要である。

出典:日本摂食障害学会

拒食症・過食症を克服するためには

心身両面の治療アプローチが

必要なんだね。

拒食症治療説明会とは?【淀屋橋心理療法センター】

(左)淀屋橋心理療法センター所長 福田俊一

(右)臨床心理士 福田俊介

| 淀屋橋心理療法センターでは定期的に摂食障害のカウンセリング治療説明会を行っています。当センターは、拒食症・過食症のカウンセリング治療に40年以上の実績があり、摂食障害の拒食症・過食症に携わった件数は3600件以上に上ります。 |

治療説明会では、毎回そのテーマに合わせて拒食症または、過食症を克服された事例の紹介、精神科医でもある所長のQ&Aコーナーがあります。最近では、東京や長野、西は福岡など全国各地から治療説明会にお越しいただいています。

会場では、休憩時間を設けており、親御さん同士、会話が弾むこともあり、終始穏やかな雰囲気です。

淀屋橋心理療法センターのカウンセリング治療が気になる方はぜひご参加ください。

本記事では、その一部であるカウンセリングによる治療法を中心にお伝えします。拒食症になりやすいお子さんの特徴、カウンセリングできれいに摂食障害を克服するポイントなどご紹介します。

摂食障害になる子どもの特徴

「絶対に食べたくない」と頑なに拒むお子さん。

その子を縛っているものはなんでしょうか。

ここで、摂食障害になりやすい子の特徴をご一緒に見て行きましょう。

▶ 摂食障害になる子の特徴

□ 相手の気持ちを読むのが上手

□ 上手く人に合わせる能力に優れている

□ 家の外では人に気を使っている

□ 人ともめるのを嫌がる

□ 人に嫌われたくない

□ 嫌だと思っても断れない

□ 落ち込んだり、ショックなことがあると引きずる

□ 柔らかそうに見えて、実はこだわりが強い分野もある

□ あたりはソフトだけど、実は頑固な面も秘めている

拒食や過食症状のお子さんに多い性格や行動面の特徴です。

皆さんのお子さんに当てはまる特徴はありますか。

当てはまる数が多い程、「生きづらさ」を抱えている可能性があります。

しかし多くの場合、拒食症のご本人は、生きづらさを克服することにあまり関心がなく、やせることにしか興味がない場合が多いのです。

表面の柔らかさとは違い、芯はこだわりが強く、頑固な心が芽生えている方が多いのが特徴です。

【臨床心理士】福田俊介

【臨床心理士】福田俊介

摂食障害|拒食症カウンセリングのポイント

拒食症治療説明会の冒頭で、臨床心理士である福田俊介は、拒食症について、以下のように話しました。これは、淀屋橋心理療法センターが長年摂食障害の治療に携わり得た、拒食症カウンセリングのポイントです。

【臨床心理士 福田俊介より】

お子さんが心配でどうにかしてでも食べさせたい親御さん。

対照的に、絶対に食べたくないお子さん。

その戦いになってしまい、ますます食べず、親御さんは疲弊してしまう。

しまいには、親子の関係まで悪化し、お子さんが心を閉ざしてしまう。

そうなると、拒食症の治療はさらに難しいものとなってしまいます。

淀屋橋心理療法センターの拒食症治療は、

食べる食べないよりも、拒食症の方が抱えておられる 生きづらさ にアプローチしていきます。皆さんもご存知の通り、拒食症の方にとって、食べるということはとても難しいことです。そこに焦点を当てるよりも、拒食症の人たちが「生きづらさ」を改善することで、自ら食べることを許せるようになることが、当センター数多くの回復事例からわかっています。

しかし、ご本人にアプローチしても上手く行かない場合が多いのです。途中からお子さんご本人がカウンセリングにいらっしゃらなくなることも、よくあります。やせることにしか興味が持てず、生きづらさ克服に、興味が持てない方が多いのです。ご本人にアプローチしても上手く行かない場合が多いのです。そのため、当センターではご本人抜きで、親御さんを対象にカウンセリングを行っています。親子の会話の様子をお聞きして、そのお子さんの性格や言動、行動を分析していきます。カウンセラーは、その子にあったアドバイスを差し上げていきます。

カウンセラーはその都度、お子さんのどの部分が変わったかを、親御さんとその都度確認し、その変化を感じていただくことで対応に自信を付けていただきます。その小さな変化の積み重ねが親御さんにとって自信となり、お子さんへの対応が変わってきます。このようにして、カウンセリングは進んで行くのです。

ただし、親御さんにお子さんの対応をお伝えしても、すぐには身に付けられない場合がほとんどです。「頭では分かっているのですが…」という状態では、結果が出ません。

まずは、しっかりとお子さんへの対応を身に付けていただく。これが最初の頑張り所です。対応を身に付けていただけたら、お子さんに良い変化が出てきます。しかし、最初はとても小さな変化が起こってくるので、親御さんだけでは気が付きにくいものなのです。

カウンセラーがお子さんのどの部分が変わったのかをお伝えし、共有する。そのようにしてカウンセリングは進んでいきます。

【臨床心理士】福田俊介

【臨床心理士】福田俊介

拒食症を克服する方法とは?精神科医・福田俊一より

今回、拒食症治療説明会で精神科医 福田俊一が、「拒食症を克服する方法」についてお話させていただきました。

「やせ願望」からわかる子どもの新たな性格

(精神科医・福田俊一)

お子さんは今、「痩せることを最大の価値」、「太っている人はダメ」と自分で価値を決めつけています。

そこの考えから抜け出せない状態が、拒食症状を引き起こしているのです。

なぜお子さんがその考えに陥ってしまったのか?

拒食症の人が皆さん、なぜそこにはまるのか?

その理由はわからないこともしばしばですが、そこに長い年月、居続けてしまう方もいらっしゃるのです。長引く方も多く、10〜20年と患っている方もいらっしゃいます。

よく、カウンセリングに来られた親御さんが

「昔の病気になる前の我が子と、今の我が子では全く違います」と言われます。

しかし、実は「やせ願望」にハマってしまったお子さんの中に以前とは異なる、大人になった一面が表れて来ているのです。

今の変わってしまったお子さんの様子は、摂食障害のせいではなく、大人になったお子さんが出てきていると考えられます。

病気だけが原因ではなく、本来持っている性格、生まれつきの性格、子どもの時には出てこない一面が出てきているのです。

多くの臨床経験から、それは「思春期になって出てきた性格」なのではないかと思います。

カウンセリングで「心の居場所」のお引越し

(精神科医・福田俊一)お子さんは今、ご自分でも気付いていませんが、とても「生きにくい場所」に自分を置いているかもしれません。子ども時代〜摂食障害が発症するまでに、お子さんはどのような「心の居場所」に住んでいたでしょうか。

摂食障害になるお子さんの多くは、人ともめるのを避けたり、人にとても気を遣う方が多くいらっしゃいます。そのため、人間関係はなめらかで、人からの評価も高い、一見安全で円滑な「心の居場所」に自分を置いている場合が多いです。

しかし、やがてお子さんが思春期に入り、大人としての性格が表れだすと、次第にこの「心の居場所」に苦痛や違和感を感じ始めます。 お子さんの体にはストレスがたまり続けますが、ご本人はそのことに気付いていません。やがて、お子さんの心は無意識にこの不快な心の居場所の出口を探すようになります。

そして時に、「拒食すること」という間違った出口を見つけてしまうのです。

しかし、お子さんに合った本当の「心の居場所」を見つけることは可能です。

お子さんの気持ちと体が楽になる、居心地の良い、生きやすい場所に、お子さん自身が心を置けるようになると、「拒食すること」や「やせたい願望」から離れることができるのです。

我々カウンセラーは、お子さんが自ら本当の「心の居場所」へ移れるように糸口を探し、援助していきます。お子さんの心が「やせ願望」から離れるようにカウンセラーは導いていくのです。

「やせ願望」から抜け出す道

(精神科医・福田俊一)やせ願望から抜け出せる道を当センターは見つけました。

それは、ご本人がまだ気付けていない「いきいきパターン」を見つけ出し、そこが伸びるように働きかけることです。糸口はさまざまですが、例えば「親子の会話」を通じて、良いパターンにハマることがあります。

しかし、意味のある会話をしたからと言って、お子さんが変わるわけではありません。

ご存知でしたか?実は、何気ない会話の中に、お子さんの話す「リズム」っていうのがあるんですね。お子さんが自信満々に話せるようになる。

お子さんが話せるようになるということは、心にパワーが戻ってきた証拠です。またそこから、お子さんの自主性(能動性)を伸ばすことが必要になります。

最初に心のパワー、そして自主性が出てから、自分らしく輝ける場所へ移ることができるのです。お子さんは、しばらく変化のない「いきいきパターン」のご本人さんですが、徐々にやせ願望が薄れだすのです。

やせる、やせないに対する関心がぐーんと少なくなり、それに代わって自分がどう生きていきたいのか、一生懸命考えるようになる。自信あふれる存在になっていかれるのです。

会話・行動の変化【摂食障害克服へ】

(精神科医・福田俊一)淀屋橋心理療法センターの医師とカウンセラーは、これまで継続してカウンセリングに通った摂食障害の方を何百ケースと援助してきました。親子のコミュニケーションを細かく微調整して、大きな変化を起こすのを得意としています。

カウンセラーは小さな良い変化、また改善点を見つけて、分析しながらアドバイスを続けます。すると、3〜4ヶ月後に、「会話」と「行動」に変化が出てきます。

▶ 変化の例

【会話の場合】

・話し方がだんだんと変わって来る

・話の進め方

・会話のボリューム

・ストーリー性が変わって来る

・話が絶好調、聞いていないのにドンドン話してくる

・楽しそうに話している

▶ 変化の例

【行動の場合】

・自発性が出て来る

・お願いしていないのに色々お手伝いをしてくる

・前よりお母さんとよく話すようになった

・お母さんに寄って来るようになった

摂食障害を克服するためには、まずはこのような変化が必要です。

心のパワーと自主性を引き出してあげることがポイントになります。

その後、他のことに興味が出て、毎日を楽しく過ごしていく中で、徐々に食べることへの罪悪感が減り、やせることへの執着が緩みます。

その子にあった性格分析をし、本人の嫌がらない形でアドバイスをすることで着実に、そして綺麗に治っていくことが可能なのです。

淀屋橋心理療法センターの摂食障害治療

摂食障害のカウンセリング治療を行っている、淀屋橋心理療法センターの特徴を見てみましょう。カウンセリングでの治療を希望している方に当センターの「家族療法」がどういうものなのか参考になると思います。

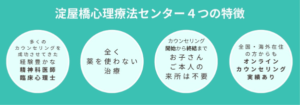

淀屋橋心理療法センターの4つの特徴

淀屋橋心理療法センターは摂食障害の治療を40年以上行ってきました。

家族療法の中でも当センター独自のメソッドがとても効果を表わすことが分ってきました。

淀屋橋心理療法センターのカウンセリングでは、多くのカウンセリングを成功させてきた経験豊かな精神科医師・臨床心理士が徹底した性格分析を行います。

そうすることで、親御さんはお子さんにどう対応したら良いのかが分かり、適切な対応ができます。

摂食障害を克服するのは、決して簡単な道のりではありません。しかし、実力のある信頼できるカウンセラーと出会えれば、全く薬を使用しないでカウンセリングで治すことができます。

カウンセリング開始から終結までお子さんご本人の来所は原則、必要ありません。主に日常で関わりのある親御さん(お母さんなど)に来所いただきます。日々の会話の中から、お子さんの性格や行動を分析します。

「会話がないのでカウンセリングは受けれないでしょうか?」と心配される方も多くいらっしゃいます。その場合、お子さんの些細なひと言や、様子をもとにカウンセラーが分析しますのでご安心ください。

当センターでは、全国・海外在住からもオンラインカウンセリングをご利用いただいております。北は北海道、関東圏、南は九州・沖縄など。アメリカや中国、シンガポール、フランスなど海外在住の日本の方のご利用も多いのが特徴です。

オンラインカウンセリングの場合でも、通常のカウンセリングとアドバイスの内容やカウンセリングの効果は変わりません。ご安心してご活用ください。

摂食障害はカウンセリングで「生きづらさ」も克服

ここまで、摂食障害(拒食・過食症)についてお伝えしました。

摂食障害を完全に克服するためには、心理的アプローチ、的確なカウンセリングが重要だということがおわかりいただけたと思います。通院し、一時的に回復したと思っても、また再発する可能性が高いからです。

まずは、お子さんが抱えている、ご本人も気付いていない「生きづらさ」が何かを、知ることが必要です。カウンセリングを通して、親御さんもご一緒に考えて、摂食障害を解決していきませんか。「悩める親御さんとお子さんの助けになりたい」。

淀屋橋心理療法センタースタッフ一同、心から願っています。