今日、淀屋橋心理療法センターで最も相談の多いケースの一つです。 人生経験の少ない小学生・中学生・高校生ですから、ただ「見守る」「自主性を尊重する」というだけでは、これらの問題は解決が困難です。そこで、家族の積極的な援助が必要となります。家族療法では、複雑な状況をシンプル化・明確化し、高い治療効果を見せています。問題解決後は、家族のコミュニケーションもよりスムーズになり、活発でヤル気のある子どもへと成長します。また、学校の先生方と連絡をとって、不登校の援助を頂いたり、いじめ構造自体を解決するお手伝いもしています。

最近は、大学(院)生の不登校や、社会人(出勤拒否)のご相談も増えてきています。

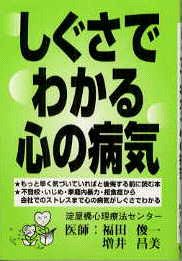

淀屋橋心理療法センターの不登校のカウンセリングの現場から

当センターの所長で40年以上に及ぶ不登校のカウンセリングの経験から【不登校】を様々な角度から説明してみたいと思います。

<目次>

どんな子が、どんな時に不登校になりやすいの?

不登校は、下記の性格傾向がある子に多いです。

- 「普段から気を使いすぎる」

- 「超ガンコ」

- 「人の目を気にしすぎる」

- 「一つのことに没頭しやすく、いくら言ってもやめない」

- 「細かなことを気にしすぎる」

- 「人付き合いが苦手」

しかし、これら一つ一つの性格傾向については何の問題もない、むしろ、良い持ち味とも言えます。ここに様々な直接的なきっかけが加わることで、不登校になってしまう子が多いです。

- 人間関係で気を使い過ぎて心が疲れた

- いじめられた

- 成績がガタッと落ちて先生や親に叱られた

- 学校で大きな恥をかいた

- 友達と喧嘩した

- クラブでレギュラーから外された

- 自分のせいで試合に負けてしまった

- 骨折してクラブができなくなった

- 今まで順調だった宿題がこなせなかった

- 睡眠不足が重なった

- 体育祭や文化祭で張り切りすぎた

- 失恋をした・・・等

[特徴的な性格・タイプ]+[きっかけ]

不登校状態とは?

当センターでは、「本人の抱えている登校不安が強いままの状態がつづき、自分一人では思ったような解決策や結論が見いだせず、かといって開き直ることもできずに開々としている状態」と考えます。

周囲の人のサポートがあると・・・

身近に良き理解者や味方ができることで、お子さんは【安心感や心強さ】を感じるようになり

【どんな大きな不安にでも向き合える力】がついてきます。

親と子の歯車がかつてないほどピタリとはまると、今までのお子さんからは想像できないほどに

どんどんパワーが出てきたりします。

そのことで、お子さんはずいぶん自信がつくでしょう。

そして、とことん悩み抜いた末、「よし!こうしよう」や「(気になるけど)もういいや!」と、自分なりに納得のいく答えがでた時こそ【再登校のチャンス】なのです。

不登校って病気なの?

当センターでは、不登校は病気ではなく、人間ゆえの危機・ピンチととらえています。

様々な要因が複雑に絡み合っていますので、薬を服用(*注)すれば簡単に解決するというものでもありませんし、機械が故障した時のように一度止まってしまえば、ずっと停止状態というわけでもありません。

人間が危機状態に陥った場合、あれこれ試行錯誤したり右往左往したりと、たえず苦しみ悩みつづけます。

当然、最初の不登校の原因と現在の不登校の原因が違ってくることもあります。

また、中には表面的に「この子は本当に悩んでいるの?怠けているようにみえるけど・・」と見える子がいます。それは「SOSの出し方がわからない子・出しにくい子」なのかもしれません。

日頃から気を使いすぎる心身症タイプの子や、ツッパリ系・ガンコ系の子に多くみられます。

(*注)イライラした気持ちを薬で抑え、親子で冷静に話し合える状態を作ったり、落ち込みすぎた気持ちをコントロールし、しっかりと悩めるようにするなど、薬と心理療法を併用すると効果的な場合もあります。

不登校に付随する症状

- 頭痛

- 腹痛(過敏性腸症候群)

- 不眠

- 起立性調節性障害

- リストカット・・・等

不登校と関連性が高い精神疾患

- 社交不安障害(SAD)

- 強迫性障害(OCD)

- ゲーム依存(ゲーム障害)

- うつ病

- パニック障害(PD)

- 摂食障害・・・等

<きょうだいへの影響>

お子さんが不登校になると、他のきょうだいにも影響する事があります。良くある例を、ここに記載しておきます。

例:兄が不登校だが、弟は登校できている場合

① 兄が学校に行かない事を弟が「ズルい」と言い出し喧嘩になる。

兄の味方をすると、弟が怒ってしまう。逆に弟の味方をすると、兄が怒ってしまいます。バランスを取ろうとすると、よほどうまく対応しない限り、2人とも不完全燃焼になり、スッキリしません。こういう場合は、親として上手く立ち回る“コツ”がありますので、ご相談ください。

②「僕も学校に行かない」と言い出し、弟も不登校になる。

きょうだい共に、不登校に陥る事は少なくありません。1人でもハラハラするのに、2人になったら、親御さんも焦るでしょう。こういう時に、私の育て方が悪いとご自身を責めてもメリットはありません。専門家の指示の元、落ち着いて対応して頂ければ、また学校に行けるようになるでしょう。

見守りましょう(寄り添う)で大丈夫なの?

不登校・ひきこもりに関して最も多いご質問の1つが

“見守りましょう(寄り添いましょう)で対応として十分なのか?”というものです。

【見守りましょうで多くの子どもが救われた】

この“見守りましょう”という言葉がよく使われるようになる以前の時代は、柱にしがみついた子供の指を一本一本剥がして、力づくで学校に連れていくというような手法をとる大人がたくさんいたそうです。その後、“見守りましょう”という言葉が広がり、強引な手法が減ったことで、多くの子供が救われたのは間違いないでしょう。

ただ問題は、

本当にそれで学校に行けるようになるのか?ということです。

【とても理想的な再登校の例】

見守る

↓

心のエネルギーが溜まる

↓

好きな事や夢中になれる事をする

↓

どんどん元気になっていく

↓

再登校

このようなとても理想的な成功パターンもある一方で、うまくいっていないパターンも多くあります。

よくあるのは、見守ったことで一時期に比べて心のエネルギーが貯まった。

けれども、学校の話になると避けたり、自分の興味のあること以外は特に行動を起こそうとしない。あるいは見守っていても、心のエネルギーすらたまらない。

このように、見守ったことで再登校できたケースと

見守っただけでは不十分なケースに分かれます。

では、どういうお子さんの場合に見守りましょうが十分で、

どういうお子さんの場合に不十分なのか。

我々の経験で記載したいと思います。

◆見守りましょうで再登校できる可能性がある子◆

①親に相談したり、自分の気持ちを上手に言える子

②人に甘えたり、人を頼るということが上手な子

③行動に移すのが得意な子

④不登校の原因がはっきりしており、その原因を解決することができた場合

例1:誤解が原因で部活で仲間外れにされたが、

顧問を交えて皆で話し合ったら誤解が解けて、みんなで涙しながら和解できた。

例2:いじめっ子に「明日1万円持って来い」という風にお金を要求されていた

が、担任がうまく入ってくれたことで、その後はお金を要求されることもなく、

陰でいじめられるということも起きなかった。

◆見守りましょうでは足りない可能性が高い子◆

①親に相談する・自分の気持ちを打ち明けるのが苦手

②人に甘える・人を頼るということが苦手

③学校に行けてない自分を強く責め続けている

④「早く学校に行けるようにならなきゃ」と焦りがとても強い

⑤友達と交流することはできるが、相手の顔色を伺いすぎてしまう、

また、自分の意見を主張することが苦手

(友達の多い少ないはあまり関係ありません)

⑥頭で考えすぎて、行動に移すのが遅い

⑦精神的に幼く、将来の事を全く考える気配はない

⑧自分の困難に直面することから逃げている

⑨親に対してとても強い不信感あるいは恨みを持っている

このような場合には見守りましょうだけでは不十分な場合が多いので専門家の力を借りたほうがいいでしょう。

◆上の子は見守っていたら再登校できたのに・・・◆

「長男が不登校になった時は見守っていたら学校に行けるようになった。

けれど、次男の場合は、長男の時と同じように見守っているのに、なかなか学校に行かない。」

というご相談をよくいただきます。

このような相談をいただいた時、多くの場合は長男と次男で性格が異なっています。

一見似ているように見えていたとしても、深く見てみると性格が違う場合が多いのです。

つまり、長男の性格には“見守りましょう”で十分だったわけですが、

次男の性格には“見守りましょう”では不十分な可能性が高く、

プラスアルファの手を打たないといけないわけです。

◆どこまで見守るのか。その線引きは?◆

“見守りましょう”という言葉は具体的ではないため、

親御さんによってかなり解釈が変わってきます。

どこまでは見守って、どこからは子供に正しいことを伝えるべきか

この線引きが家庭によってかなり違うのです。

「この話題に関しては見守りましょう。でもこの話題になると、

ただただ『うんうん』とは聞いていられないですね」という風に、

当センターでは親御さんの理解に誤解が生じないように、

具体的にアドバイスさせて頂いております。

<“できているつもり”になっていませんか?>親御さん!

最近は、不登校に関する沢山の書籍やネット記事等があり、不登校に関する知識が豊富な親御さんが増えているように思います。

しかし、

もし親御さんがお子さんに合った対応が“できている”ならば、お子さんはだんだんと元気になり再登校するでしょう。一方で、本やネットなどから学んだ対応を何ヶ月も続けても、お子さんがあまり元気にならない場合、“できているつもり”になっているかもしれません。

できている:子どもが明るくなってきた。その後、学校に関する話を自分からするようになった。

できているつもり:子どもが明るくなってきた。しかし、学校に関する話になると避けたり、不機嫌になる。

<アドバイス+確認作業>

当センターが力を入れているのが、我々が差し上げたアドバイス通りに親御さんがうまく対応されているか、親御さんとカウンセラーとの間での確認作業です。

アドバイスのみ=できているつもりになってしまう可能性。

お子さんの状態と、親御さんの状況・理解度に応じてアドバイスさせて頂いております。お子さんの為にカウンセラーと一緒に頑張りましょう!

現状把握簡易チェックリスト

親御さんが、お子さんへの対応を工夫されてみて、3~4ヶ月後、お子さんの状況はどう変わったでしょうか?

当てはまるのが0~2つの場合、対応が不十分な可能性が高いです。

本人来所不要のカウンセリングの強み

当センターは「本人の来所が不要」なカウンセリングに特化してきた為、以下のケースでも効果を発揮します。

① 子どもがカウンセリングに行きたがらない

例)

・大人や先生と呼ばれる人が苦手

・病人扱いされたくない

・不安が強い

② 子どもにカウンセラーの話を聴く余裕がない

③ 子どもが頑固(アドバイスを聞き入れない)

④ 子どもがカウンセリングに継続して通う事が困難と思われる

再登校できるようになったお子さんを持つお母さん

「子どもがカウンセリングに行かなくて良いというのは、当初、本当にそれで問題解決するのか半信半疑でした。でも今になってみると、一番子どもと過ごす時間の長い私が子どもへの対応を学ぶことが、一番の近道だったと思います。」

再登校=ゴールではありません

当センターは、お子さんが将来、社会に出てからも、困難に負けることなく生活できることを目標としております。

つまり、再登校=ゴール、ではありません。将来イキイキと活躍できるように成長してほしいのです。

不登校という、今現在起こっている問題だけを解決するだけではありません。我々はお子さんが行き詰っている理由を解明し、お子さんの10、20年先の事も視野に入れて親御さんにアドバイスを差し上げております。ピンチはチャンス。不登校は、お子さんがより大きく成長するチャンスなのです。

1. 非行タイプの不登校(非行っぽい子の意外な素顔)

非行タイプの特徴: 不良とのつきあい・バイク・喫煙・深夜の外出・校則違反の数々・学校でも遅刻早退は当たり前。親の心配や怒りは増すばかり。勉強や人間関係の不安から逃げているのかも。見た目や行動とはウラハラに寂しがり・甘えん坊・こわがりなのが特徴です。

非行タイプ解決のキーワード: 「居場所さがし」「気軽な関係」「スキンシップ」「義理人情」「現実逃避」「家庭のムード」など。

2. 心身症タイプの不登校

心身症タイプの特徴: 朝になると「頭が痛い」「はき気がする」「しんどい」「お腹が痛い(過敏性腸症候群)」など身体の不調を訴えます。病院でみてもらっても問題がみつからない場合、心のSOSが身体にでていることが考えられます。普段からあまり自己主張しない子、相手に気を使う心の優しい子、無理して頑張る子に多く見られます。

心身症タイプ解決のキーワード: 「自己主張を増やす」「緊迫感」「争いを避ける」「自分の性格や持ち味を知る」「気遣いを減らす」など。

3. 対人恐怖症・対人緊張症タイプの不登校

対人恐怖症タイプの特徴: 人の視線が気になる。人と話をすると緊張する。友達に対して「No」と言えない。このように対人関係がきっかけで登校できなくなるタイプです。正直者で生真面目な子に多く見られます。この緊張感を分かってもらおうとして、人に話をするとかえってしんどくなります。緊張感の裏に勉強に対する不安などが隠れていることもあります。

対人恐怖症解決のキーワード: 「正直すぎる」「罪のないウソ」「冗談」「世渡り」「柔軟性」「相手との距離感」など。

4. 家庭内暴力(子が親や兄弟姉妹へ暴力をふるう)タイプの不登校

家庭内暴力(子が親や兄弟姉妹へ暴力をふるう)タイプの特徴: 学校ではおとなしいのに、家庭では口調が荒かったり物にあたったり。暴力に発展したらまずいと思って、なだめたり、言うことをきいているうち、何でも親にさせるようになることも。腫れ物にさわるような対応や、親があきらめ気分だったり疲れきってしまうと解決が遠ざかります。

家庭内暴力タイプ解決のキーワード: 「口の軽さ」「こわがり・寂しがり屋」「内づらと外づら」「自己主張」「親子のテンポの違い」「依存心」など。

5. ひきこもりタイプの不登校

ひきこもりタイプの特徴: こだわりや執着心が強く、普段から弱音をはかない子(プライドの高い子)に多くみられます。勉強や友達関係など自分の気にしている事でいきづまり、一人で悩みつづけている可能性があります。長びくと無気力になったり、「どうでもいいわ」と投げやりになってしまいます。「気にしなくていいよ」は逆効果。

ひきこもりタイプ解決のキーワード: 「こだわりの尊重」「ガンコ」「ひらきなおり」「融通性」「良き理解者」など。

6. ゲーム(スマホ)依存タイプの不登校

ゲーム(スマホ)依存タイプの不登校の特徴: 今、とても増えているタイプです。ほぼ一日中ゲームをしたり、動画を観ている。中には、食事中もスマホが手放せない子も少なくありません。又、昼夜逆転している子も多いです。どんどんゲーム(スマホ)に依存し、家族との会話が減り、家族から孤立するようになると困ったことになります。一方で、ゲームの世界での活躍ぶりを「聞いて聞いて」という感じで喋り出したり、動画を「一緒に見よう」と言ってくるのは良い傾向です。親の言うことを聞かず、その上、注意すると荒れるようだと、無理押しせず、逆に、お子さんの能動性をドンドン高めるような方法が上手くいくでしょう。

ゲーム(スマホ)依存タイプ解決のキーワード: 「ゲームの話題を家族のコミュニケーションツールに利用する」「子どもの興味の幅を広げる」「子どもの集中力を認めてあげる」「強引な対応をして孤立させてしまわない」 など。

Q:母親は仕事を辞めた方が良いのでしょうか?

A:これはお母さんから、とても多いご質問です。当センターでは、お子さんと二人きりの時間をある程度確保できるようになれば、仕事を辞める必要はないと考えています。大抵は、1日につき15分から1時間あれば、十分な場合が多いです。また仕事を続ける事で、お子さんと適度な距離を取りやすい、というメリットも挙げられます。

Q:子どもが発達障害なのですが、学校に行けるようになるでしょうか?

A:発達障害と診断された、あるいはグレーゾーンと言われたお子さんのご相談は少なくありません。親御さんに粘り強く通って頂ければ、多くのお子さんが元気に学校に行けるようになっています。 残念ながら、中度以上の知的障害があると、当センターでの治療で効果を上げるのは難しくなります。

Q:片親(母子家庭・父子家庭)なのですが、家族療法は有効ですか?

A:有効です。片親の場合、自分が子どもを何とかしないと、というモチベーションが強く、むしろ成果が出やすい場合が多いです。また配偶者に相談できないため、「カウンセリングが大きな支えとなっています」と仰る親御さんも少なくありません。

Q:不登校になって3年だから解決するのも3年かかるってホント?

A:「早期対応→早期解決」は確かに言えますが、解決までの時間(期間)はあくまでケースバイケースです。当センターでのご相談の中に、長期化した不登校でも、早い場合で3回から5回ぐらいで再登校しはじめる子がいます。そんな子たちを見ていると、

「この子は励ましじゃなく、不安なことや悩んでいることに理解を示してほしかったんだな」

「今回の再登校は、ちょうどキリの良いタイミングだったのかも」

「見守るだけじゃなくて、友達や担任などの積極的な声かけが必要だったのか」

「自分だけでは決心がつかなくて、先生からひと押ししてほしかったんだな」

等、その子によって再登校に必要なポイント(ツボ)が違うと感じます。 一方、その子に合わない対応を続けたり、周囲の人があきらめ気分で対応していると、いくらでも時間はかかってしまいます。 もちろん、何もせずに「見守る」ことや、「自主性がのびるまで待つ」という対応は、おすすめいたしません。

Q:再登校させるためには、まずは生活習慣づくり?

A:「日ごろから『早寝早起き』『三度の食事』などの生活習慣を身につけておきましょう」「自分の部屋はいつも整理整頓させましょう」「挨拶はしっかりできるようにしておきましょう」など、子どもの躾や生活スタイルに関係する意見が多いようですが・・。 元々きっちりしていた子や、決まったパターンで生活している方が心地良さを感じる「几帳面タイプ」ならば向いているかもしれません。几帳面タイプは几帳面な生活をしている方が気もちが落ちつき、前向きな気もちも芽生えてきやすいかもしれません。

しかし、現実はそう簡単ではありません。不登校の子に生活習慣を身につけさせようとして失敗ばかりくりかえし、親子の関係がいっそう険悪になってしまったり、半ば再登校をあきらめかけた状態になってようやく「この方法ではダメだ」と、カウンセリングをスタートする親御さんも多いのです。

「子どもが不登校になったのは自分の性格のせいだ」とご自身を責めていませんか?

〜自分(親)のせいだと悲しむよりも、親子の相性を見つめ直しませんか〜

インターネットで何でも調べられるようになった今日、

“子育ての悩み”や“それをどうしたら改善できるのか”を検索して調べる事は簡単にできますよね。

お子さんに関する悩みの中でも“不登校の問題”というのは

多くのご家庭で抱えられている大きな悩みだと思います。

インターネットで“不登校”と検索すると、

不登校の親の特徴という検索ワードが上位にきます。

その不登校の親の特徴をインターネットで1つ1つ読んでみると、

「せっかち」

「決まりが多くきっちりしすぎている」など、

親御さんに対するネガティブな表現が目立ちます。

「お子さんの事をなんとかしてあげたい!」とすがる思いで検索したのに、

その検索結果に「親が悪い!」と批判されたように感じて、

悲しい思いをされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当センターでは、親御さんの特徴だけで良い悪いは判断できないと捉えています。

大切なのはお子さんとの相性の問題なのです!

まずは、お子さんの特徴をしっかりと見極めてから、

このお子さんの性格にはどのような対応をしたら効果的かを考えます。

親御さんの性格や特徴について考えるのはそのあとです。

極端な事を言えば、

せっかちなお子さんなら、せっかちな親御さん。

ルーティンがきっちり決まっているお子さんには、

きっちりしている親御さんのほうが相性が良い場合もありますし、

親御さんの性格がお子さんの性格と真反対でも、相性の良い場合だってあります。

大切な事は、

お子さんの性格と特徴をしっかりと見極め、

その子に合ったテンポや距離感などの接し方を理解し実践すること。

インターネットに多く書かれているネガティブな親御さんの特徴について、

そのことだけを深く考え、落ち込む必要はありません。

今、悩んでいて、助けが必要なお子さんのために

その子の性格に合った対応を実践していけば、きっと問題は解決へと向かっていくでしょう。

そのためのお手伝いを、淀屋橋心理療法センターはしています。

不登校に関する記事はこちら↓

↓当センターで定期的に開催されている「不登校説明会」に関するレポート記事です

↓当センター所長・福田俊一による、不登校に関する記事です

↓不登校のケース(事例)を紹介・アドバイスする記事です

不登校に関する記事はこちらからも検索することができます。

気になるワードを入力してみてください。

例:「親子関係」「先生」「朝起きれない」…など