近年、実際に教育機関や医療機関で発達障害の検査をしても、診断の確定には至らない「発達障害グレーゾーン」という言葉をよく耳にします。

言葉が遅い、よく癇癪(かんしゃく)を起こす、落ち着きがない、授業に集中できずすぐに席を立ってしまうなど・・・

そんなお子さんの様子に不安になり、スクールカウンセラーや専門機関に相談し、検査をした結果、「発達障害グレーゾーン」と言われた親御さんが今日、多くいらっしゃいます。

この記事では、発達障害グレーゾーンとは何か、発達障害のお子さんの特徴や対応など、グレーゾーンの解決の糸口を探しておられる親御さん向けの記事です。お子さんが「発達障害のグレーゾーン」かなと思ったり、専門家に発達障害グレーゾーンと言われて悩んでいる方。その子の成長を伸ばす方法や、発達障害というその子の持ち味をカウンセリング治療を通して乗りこなす方法をお伝えします。

発達障害のグレーゾーンとは?

「発達障害グレーゾーン」とは、医学的な診断名ではありません。発達障害のような特性や症状が認められるものの、診断基準を満たしていない状況のことです。

また、まだ診断をしていない段階でも発達障害の特性や性質を表わす言葉として、世間で幅広く認知されるようになりました。

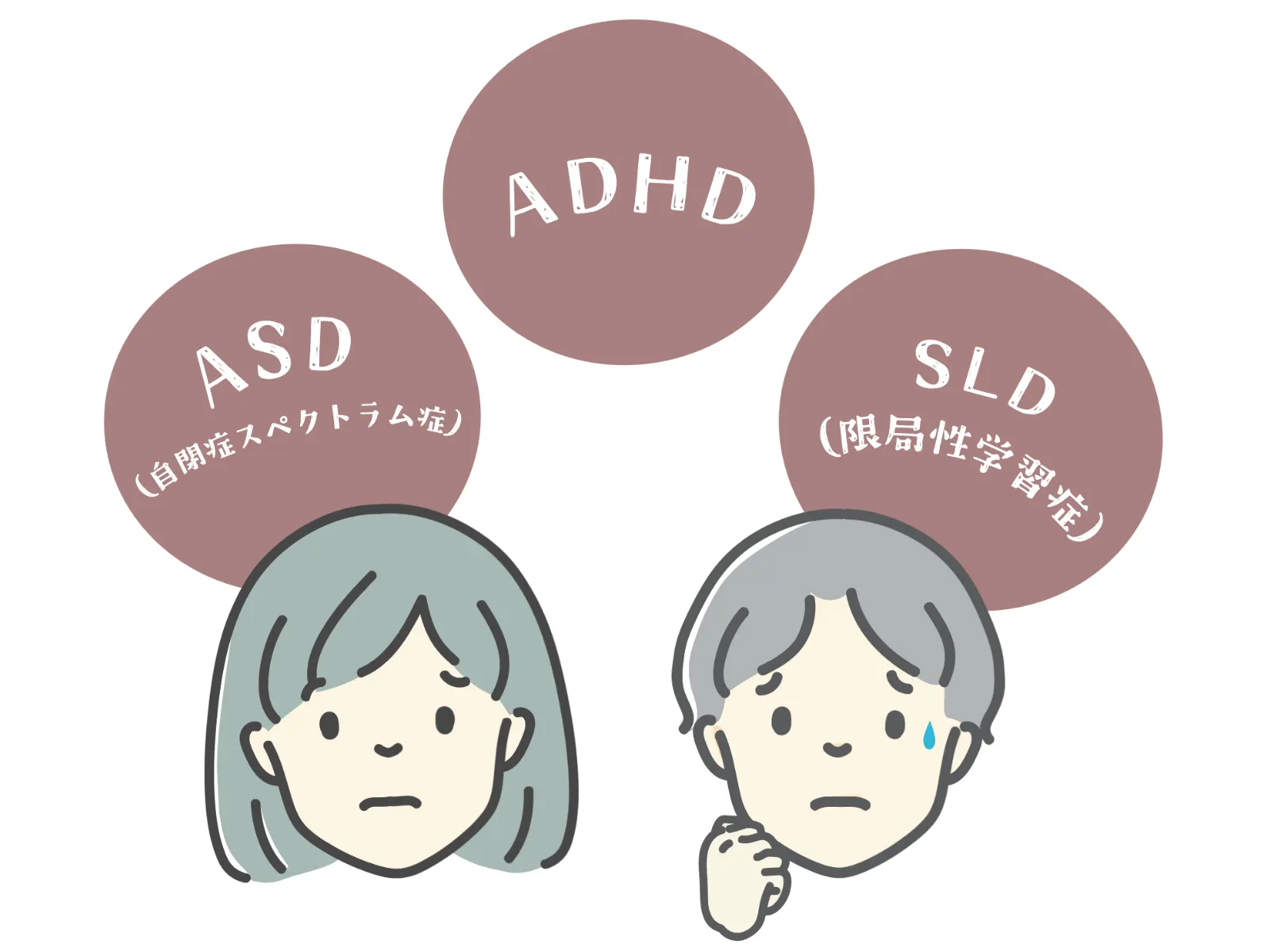

発達障害の種類

発達障害の種類は、主にASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠陥多動症)、LD・SLD(限局性学習症)の3つです。その他にも、チック症や吃音(どもり)も発達障害と分類されています。それではこれらについて詳しく見ていきましょう。

ASD(自閉スペクトラム症)

ASD(自閉スペクトラム症)は、対人関係が苦手で、強いこだわりを持つといった特徴があります。多くの場合、幼少期からその特性が見受けられます。近年では、早い段階でわかることが多く、1歳半の乳幼児健診でその可能性を指摘されることがあります。

2013年にアメリカ精神医学会の新しい基準により、発達障害は「神経発達障害」、広汎性発達障害は「自閉スペクトラム障害」という名称に変わりました。

出典:論文/宮川充司氏

【ASD(自閉スペクトラム症)】の特徴

- 目線が合わない

- 言葉の遅れが見られる

- お友達など他者に興味を示さない

- ご本人のルーティーン、決まりごとに強いこだわりがある

- においや光、音、服や靴の質感などの感覚が敏感

- ひとつのことに固執する傾向がある

- 柔軟な対応が難しい

ADHD(注意欠陥多動症)

ADHD(注意欠陥多動症)は、不注意や多動性、衝動性が特徴です。

ADHDのお子さんの特徴として、忘れ物が多かったり、じっとしていることができなかったりなどがあります。ADHDと診断されるお子さんの割合は学童期の子どもの3~7%で、男の子の方が女の子より3~5倍多いとされています。

ADHDの原因はまだはっきりと解明されておらず、神経系の脳の働きがうまくいっていないと現段階では考えられています。

ADHDがあると、日常生活において困難に直面することも多く、そのため自己肯定感が傷つくことも少なくありません。また、ADHDのお子さんや大人の方は、うつ病、双極性障害、不安症などの精神疾患を伴っていたり、自閉スペクトラム症、学習障害、チック症などの発達障害を伴っていたりすることもあります。

引用:国立精神・神経医療研究センター

【ADHD(注意欠陥多動症)】の特徴

- 不注意:忘れ物が多い、ケアレスミスが多い、集中力がない、期限や約束が守れない

- 多動性:落ち着きがない、じっとしていられない、感情的になりやすい

- 衝動性:考えずに行動してしまう、突発的な行動、せっかちで短気な傾向

LD・SLD(限局性学習症)

LD・SLD(限局性学習症)は、読み・書き、計算において困難が見られる発達障害の1つです。就学前に言葉の遅れや数を数えられなかったり、鉛筆やはさみを持つ時に必要な手先を細かく動かす微細運動に困難を感じることが多く、LD・SLDの可能性を指摘されることがあります。

LD・SLD(限局性学習症)は、脳の中枢神経の機能障害だと言われていますがまだ解明できていない部分も多くあります。

【LD・SLD(限局性学習症)】の特徴

- 全般的な知能遅れではない

- 文字を書く、読むことが難しい

- 計算が難しい

- 数学的な概念や理解が難しい (1.2.3.4…など数字の並び理解)

- 推論することが苦手

チック症・吃音

チック症と吃音(どもり)も言語や運動面で困難が生じるため、発達障害の部類になります。

チック症は、突然パチパチとまばたきの回数が増える「運動チック」と、咳払いや寄声を発する「音声チック」があります。これらは、緊張やストレスが症状を引き起こしたり、悪化させることがあります。

吃音(どもり)は、言葉を発する際に「ありがとう」を「あ、あ、あ、あ、あり、、が、とう」というように音や節を繰り返したり、途切れたりする言語障害です。

吃音は言語処理や運動制御に関わる、神経系の異常が原因です。また、遺伝的な要因もある場合もあります。

発達障害グレーゾーンの子どもの問題・対応例

発達の特性によって日常生活や集団行動で困りごとが生じる発達障害ですが、子どもの成長段階ごとに現れやすい特徴や問題点は異なります。ここでは、幼児期(2〜5歳)・小学生・中高生に分けて、それぞれの時期に見られる傾向と、家庭や学校でできる対応例の一部をご紹介します。

幼児期(2〜5歳)の場合

この時期のお子さんは、言葉の発達や周囲とのコミニュケーションに難しさを感じ始めます。音や光、肌に触れるものに敏感な子も多く、強いこだわりから癇癪やパニックになってしまうことも。言葉で伝わらないことも多い幼少期は、親御さんにとっても試行錯誤が続く時期と言えるでしょう。

【よくある特徴】

- 言葉の発達がゆっくり

- 感覚過敏(音や光、洋服の素材など)

- 癇癪やこだわりが強い

- お友達との関わりが苦手(順番が守れない・遊びの流れに乗れない)

【対応例】

- 視覚的なサポート・スモールステップでの関わり:言葉でまだ上手く自分の思いを伝えられない幼児期では、物事の見通しが見えず、不安になり癇癪をおこす場合が多くあります。イラストや写真を使って予定やルールを視覚的に分かりやすく伝えることをおすすめします。

また、一度に多くを伝えたり、教えるのではなくスモールステップで状況を確認しながら進めていくとお子さんの状況や思いを受け止めながら進めていくことが出来ます。 - 安心できるアイテム:慣れない場所に行く際や、不安が高まっている時など、お気に入りの人形やおもちゃを準備しておくといいでしょう。また、発達障害の特徴として、音や光に敏感な子が多いです。パニックにならないように、光を軽減する物(サングラスやフード付きの服、帽子など)や音・ノイズを軽減させるイヤーマフや耳栓などの使用も有効です。癇癪やパニックになる前・後の対応として、その子にあったアイテムを準備していると心強いでしょう。

- 肯定的な声かけ:保育園や幼稚園に通っているお子さんの場合、お友達と比べて成長のスピードが気になり、つい厳しくしてしまったり、できないことを注意してしまう親御さんも少なくありません。お子さん自身も、できないことや気になることが多く、イライラしたり葛藤しているかもしれません。

ご本人の「できたこと」「もし失敗したとしても頑張ったこと」などに注目してみましょう。そこで、親御さんの肯定的な声かけを通して、お子さんは自信をつけて、成長していけるのです。

小学生の場合

小学生の発達障害グレーゾーンの子どもは、相手の気持ちを理解するのが苦手なためお友達とトラブルになることが多々あります。また、じっとしていることが苦手な子も多く、授業中に教室を歩き回ったり、お友達にちょっかいを出してしまったりして、問題行動とされてしまうこともあります。

【よくある特徴】

- 集団行動が苦手でトラブルになることが多く感じる

- 忘れ物が多い

- 提出物や親御さんへのお手紙を出し忘れる

- 授業に集中できず、立ち歩いたり、人に話しかけたりしてしまう

- 読み書き、計算など特定の学習分野が極端に苦手

【対応例】

- 学校との連携:担任の先生や支援学級の先生と保護者の方が情報を共有し、学校と家庭で連携したサポートをすることはとても重要です。そうすることで、お友達とのトラブルを回避・また早期解決に導くことができます。また担任や支援級の先生と日頃からやり取りができていると、忘れ物や提出物の連絡も連携が取れたり、日々のクラスでの様子を教えてもらえたりすることもできるので、保護者もお子さんをスムーズにサポートをすることができます。保護者と学校が協力している様子に、お子さんも安心して学校生活を送れるでしょう。

- 行動の見通しを立てる:授業に集中、またご家庭で宿題やスケジュールをこなすのが難しい場合、タイマーやスケジュール表を使うことをおすすめします。「これが終われば休み時間だよ」と時の流れを見える化すると子どもは安心できます。また、スケジュール表で「今自分は何をして、次にこれをして、、」と見通しがつくと癇癪やパニックを起こすことを少なくする効果があります。

- できるだけポジティブな言葉で接する:日常性格や学校生活で困難が多い、発達障害グレーゾーンのお子さんですから、叱るよりも些細なことでもできた行動を褒めることは大切です。また叱る時や注意する時も、頭ごなしに叱ってしまうと自己肯定感が低くなってしまうので、できるだけポジティブな言葉を使うと良いです。

(例) NG:「○○してはだめ!危ないでしょ」

OK:「○○したかったんだね。でもケガするかもしれないから○○にしようか」

中学生・高校生の場合

この時期のお子さんは思春期に入り、お子さん自身も自分と周りの差に悩む時期です。中学生・高校生の場合も学校との連携の必要性は、小学校と似ています。また、さらに親御さんがお子さんへの対応を意識し、少し変えてくださるとお子さんの精神的負担も変わってくることでしょう。

【よくある特徴】

- コミュニケーションが一方通行で、孤立したり友人関係に不安を感じやすい

- 忘れ物が多い

- 時間の管理が難しい

- 授業についていくのが難しくなり、意欲低下や不登校になることも

- 自己肯定感の低下や二次障害(うつ・不安)を抱えやすい

【対応例】

- 忘れ物やなくし物が多い:自己管理力を育てるために、ToDoリストやスマホのリマインダー機能を活用する方法があります。持ち物を置く定位置を決めたり、学校の準備を前日の夜にルーティン化したりするのも有効です。

- 時間の管理が難しい:スケジュール帳やスマートフォンのカレンダーアプリを活用し、「見える化」することが有効です。時間割や予定を視覚的に把握できるようにすることで、日々の生活のリズムが作りやすくなります。また、ひとつの予定に対して「いつ」、「何を用意するか」などを段階的に整理する練習も効果的です。

- 学校に行きたがらない:お子さんが学校に行きたがらない、不登校になってしまう理由はさまざまです。「授業についていけなくなった」、「友達や先生との人間関係が上手くいかない」、「集団行動や集団のルールが苦痛」など。そのお子さんにとって理由が複雑に絡まり合っていることも少なくありません。

親御さんおひとりで解決しようとせず、スクールカウンセラーや専門家に相談することをおすすめします。淀屋橋心理療法センターでは、発達障害グレーゾーンと専門家にいわれたお子さんの不登校にも熟練したカウンセラー(精神科医・臨床心理士)がいます。お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

精神科医・福田俊一より|淀屋橋心理療法センターが考える【発達障害グレーゾーン】とは

家族療法の専門機関である、淀屋橋心理療法センターでは、発達障害と診断された方、発達障害グレーゾーンの方をカウンセリングをしてきた実績があります。癇癪や不登校、ゲーム依存症、ひきこもり、摂食障害などの問題に、発達障害が関わっているケースが多くあるからです。

今回、精神科医であり淀屋橋心理療法センターの所長である福田俊一に「発達障害グレーゾーン」について聞きました。

当センターがどのように発達障害グレーゾーンを捉えているのか、また何を意識してカウンセリング治療をしているのかなど、精神科医・福田俊一の声をお届けいたします。

発達障害グレーゾーンはまず置いておいて、【お子さん自身の能力・成長の芽】をあきらめません

(精神科医・福田俊一)「発達障害グレーゾーンと言われても、淀屋橋心理療法センターのカウンセラーはその言葉を鵜吞みにはしません。まず、診断名は横に置いて参考にする程度にしながら、そのお子さんの実際の日常の行動、言葉、こだわりの程度、何が苦手か、親御さんとの関係、きょうだい間のバランスなどを見ます。私の診療で大切にしていることは「とにかく伸ばしてみる」ことです。

このようなお子さんは、言葉の表現力が伸びるとみるみる成長していって、これまで見えていたネガティブな、気になる症状みたいなものが消えていくケースも多いのです。そして、どんどん変って行って、発達障害グレーゾーンというレッテルがなくなるお子さんも多いのです。まずは、その子の興味のある物に対するモチベーションや成長の芽(自主性)を伸ばして行って、言葉の表現力を高めます。そして、そのお子さんがどこまで伸びるかで判断しています。」

自主性の芽を育てて、精神的な成長に繋げるカウンセリング治療とは?

(精神科医・福田俊一)「気になる問題をひとつ一つ解決していくのは大変なエネルギーが必要です。また、ひとつ解決しても、また異なる問題に直面することでしょう。

きりがないと言えます。しかし、もしそのお子さんの中に、成長してひとつ一つの問題を乗り越えて行く力があるのならば、それを呼び覚ました方がより効果的だと思いますし、まずその力がその子に眠ってないか、調べる必要がありますし、カウンセラーが成長のチャンスがあると判断すれば、それを試してみる。それで手ごたえがあれば、親御さんに「この子はこれから大分変わると思いますよ」と、解決の糸口をご提案できます。

例えば、当センターでカウンセリング治療をした、感覚過敏のお子さんの場合、対人恐怖のあるお子さんの場合は、カウンセラーがそのお子さんの性格や言動・行動を分析し、親御さんから取っていただいたエピソードの中から、ヒントを見出します。そしてカウンセラーは、そのお子さんの対人関係がどんなステップを経て上手になり、解決するかを親御さんにご説明します。その目標に向かって、カウンセラーと親御さんが協力して、お子さんの成長を伸ばしていくのです。」

発達障害グレーゾーンの子どもへの理解と支援で大切なこと

ここまで発達障害グレーゾーンについてお伝えしました。

お子さんのさまざまな気になる行動やこだわりで親御さんは「発達障害グレーゾーン」と聞いて安心した方もいらっしゃると思いますし、また余計に不安になった方もいらっしゃるかもしれません。

たとえグレーゾーンであっても、大きく成長していける可能性を秘めているお子さんが多くいらっしゃいます。淀屋橋心理療法センターでは、カウンセリングを通じて、激しい癇癪を乗り越えたお子さんや、不登校から前向きに学校生活を楽しめるようになったケースなど、多くの成功事例を積み重ねてきました。

「発達障害グレーゾーン」という枠にとらわれすぎず、お子さんの持ち味、特性をありのままに見つめてみませんか。淀屋橋心理療法センターでは、お子さんの特性に合わせた丁寧なアプローチで、ご家族と一緒に歩んで参ります。

その他の「発達障害」関連の記事はこちら

発達障害

かんしゃく治療と子どものしつけ:激しい癇癪を解決するために必要なこととは?