目次

強迫性障害(OCD)とは何でしょうか?

強迫性障害は、頭の中にしつこく浮かぶ、気になって仕方がない不安や嫌悪感(強迫観念)と、気になる気持ちを打ち消そうとする行動(強迫行為)が繰り返し出てきて止められない病気です。

強迫性障害はOCD(obesessive-compulsive disorder)とも言います。

多くの患者さんは、その考えや行為の度が過ぎていることを自覚し、止めようとします。しかし、その気持ちに反して強迫観念や強迫行為を繰り返してしまうため、心身にとても負担がかかり、日常生活や精神状態に大きな影響を及ぼします。

出典:

強迫性障害|こころの情報サイト

厚生労働省 強迫性障害(強迫症)の認知行動療法 マニュアル (治療者用)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000113840.pdf

強迫性障害の症状一覧 症状にはどんなものがあるの?

強迫性障害の症状は、強迫観念と強迫行為の繰り返しによってあらわれます。

代表的な強迫観念と強迫行為には、次のようなものがあげられます。

不潔恐怖と洗浄

強迫観念の例

「自分は汚れているのではないか」「これは汚染されているのではないか」という恐怖

つながりやすい強迫行為

- 過剰な手洗いや入浴、歯磨きなどを繰り返す

- 家の中の全てが汚いと感じ、すみずみまで除菌したり、徹底的に掃除を繰り返す

- ドアノブや手すりなど、不潔だと感じたものに対して触れることができない

加害恐怖

強迫観念の例

「自分は誰かに迷惑をかけたかもしれない」、「自分は誰かに危害を加えるのではないか」「自分は反社会的な行為をしているのではないか」という恐怖

つながりやすい強迫行為

- 自分自身で何度も「大丈夫かな?」と確認を繰り返す

- だれかに「私はなにも悪い事してないよね?」と何度も確認を取る

確認強迫

強迫観念の例

「ちゃんと火を消したかな?」、「鍵をかけたかな?」などという不安

つながりやすい強迫行為

ガス栓や戸締り、電源などの確認を過剰に繰り返す(何度も見に行く、じっと見張る、指差し確認する、手で触って確認する)

儀式行為

強迫観念の例

- 「この行為をしなければ不幸が起こる」、「決められた順番で物事を進めないと嫌なことが起こる」と強く感じている

- 自分の中で不幸な数字や幸運な数字、文字などが決められていて、日常生活を脅かすほど、それにとらわれている

つながりやすい強迫行為

- どんな状況でも、同じ順番、同じ手順で物事を進めようとする

- 決められた数字や文字に関連したものを見つけられるまで次に進めない

不完全恐怖

強迫観念の例

- 「なんとなくぴったりしない」、「しっくりこない」といった感覚

- 物の配置に一定のこだわりがあり、必ずそうなっていないと不安を感じる

- 自分の中の決まった順番通りに物が並んでいないと落ち着かない、決まった順序で行動しないと気が済まない

つながりやすい強迫行為

- 何度も整理整頓し、それにより物事が前に進まない

- 常に決まった順番に本や食器など物を並べる、決まったルーティーン、順序で行動する

出典:

強迫性障害|こころの情報サイト

強迫性障害(強迫神経症)の症状・診断・治療について – 田町三田こころみクリニック 内科・心療内科・糖尿病内科・精神科

強迫性障害になると起こる問題や、困ること

強迫性障害になると、毎日が強迫観念と強迫行為に支配されている状態になってしまいます。

すると、それによって起こるさまざまな問題や困る事が発生してしまいます。

日常生活に支障がでる

- 出発前の確認作業に1時間以上かかってしまったり、手洗いや入浴に時間がかかりすぎて予定に間に合わない。

- 常に色々な不安や考えにとらわれてしまい、仕事や勉強に集中できない。

それにより、締め切りが守れなかったり、些細なミスを繰り返してしまう。

人間関係がうまくいかなくなる

- 自分のこだわりを周囲に理解してもらえず、「変わってる人」と誤解されてしまう。

- 強迫行為を見られたくないという気持ちから、人とのかかわりを避けようとする

- 家族に「本当に大丈夫かな?」などと確認を何度も頼んだり、強迫行為に巻き込んだりして、家族関係がぎくしゃくしてしまう。

自信の低下、うつ状態の併発

- 「またこんなことをしてしまった」、「自分のせいでみんなに迷惑をかけている」という気持ちが強くなり、自己嫌悪に陥る。

- 「私はいつまでこのままなんだろう」と将来に希望を持てなくなる。

- その結果、うつなどの症状を併発する可能性がある。

強迫性障害のつらさは、外からは大変わかりづらいため、ご本人が「変な人と思われたくない」、「恥ずかしくて相談できない」などと言い出せないことも多く、ひとりで悩みを抱えてしまいがちです。

そして、周りはその大変さに気づいてあげられない場合も多くあります。

出典:

強迫性障害|こころの情報サイト

厚生労働省 強迫性障害(強迫症)の認知行動療法 マニュアル(治療者用)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000113840.pdf

強迫性障害が発症する原因・強迫性障害になりやすい人

強迫性障害は、かつて不安障害の一種と考えられていました。しかし現在では、「とらわれ」と「繰り返し行動」を特徴とした病気であり、不安障害とは異質の病気と考えられています。

また、【イラスト版 子どもの認知行動療法③ だいじょうぶ 自分でできるこだわり頭(強迫性障害)のほぐし方ワークブック ドーンヒューブナ―著】によると、強迫性障害の原因について

「強迫性障害は神経生物学的問題で、親や子どものしたことが原因で起こるものではありません。強迫性障害には、脳内化学物質と脳機能のある種の異常が関係しています」

と認識されています。

しかしながら、強迫性障害の原因については、まだまだ研究が続けられている段階です。

心理的要因(幼少期の環境、社会生活のストレスやトラウマ体験など)や、強迫性パーソナリティ(規則や手順、形式にこだわり、融通が利かない状態)の性格やこだわり気質など、さまざまな要因が相互作用することによって発症されている可能性もあるとされています。

淀屋橋心理療法センター所長・精神科医師の福田俊一は、強迫性障害について

「人が何かの不安にさらされた場合、“不安は消せるものではないと腹をくくり、不安と共存する”生き方をするか、“一切の不安を消し去りゼロにしようとする”生き方をするか…それによって生き方は全然違ってきます。不安をゼロにしようとする人は、強迫性障害になりやすい傾向にあるでしょう」と考えます。

出典:著書【イラスト版 子どもの認知行動療法③ だいじょうぶ 自分でできるこだわり頭(強迫性障害)のほぐし方ワークブック ドーンヒューブナ―著】

強迫性障害?神経質や潔癖症?その違いってなんだろう?

強迫性障害の症状を見ていただきますと、その特徴は“神経質”や“潔癖症”の症状とも似ていると感じられますね。では、「強迫性障害」と「神経質や潔癖症」との違いはなんでしょうか?

違いを知ることは、問題行動となる「こだわり」が、単なる“健康的な範囲の個性”なのか、それとも“治療が必要な病気”なのか、それを考える上でとても重要です。

ただし、大事な注意点があります。これはあくまでも目安であり、強迫性障害であるかどうかは医師の正しい診断が必要となります。自己の判断だけで断定することはせず、「私は(もしくは、あなたの子どもは)強迫性障害の可能性があるのかな?」と考えるきっかけとして参考にしていただけたらと思います。

定義の違い

強迫性障害は、強迫観念と強迫行為を繰り返す、医学的な精神疾患であるのに対し、神経質や潔癖症は、「気になりすぎる」「慎重すぎる」といった性格的特徴と言えます。

行動の頻度や時間の違い

強迫性障害の方が、「不潔恐怖・洗浄」や「確認強迫」の強迫観念にとらわれると、手洗いや掃除、汚染の確認などに膨大な時間を費やしてしまったり、戸締りや火の始末などを何度も何度も繰り返してしまうことがあります。(それでもすっきりせず、不安が続きます)

一方、神経質や潔癖症の方は、手洗いや掃除にこだわりがあったとしても、その頻度は常識の範囲内であり、短時間で済ますことができる場合が多いです。

また、戸締りなどに関しても、一度しっかり確認できると、その後もずっと不安が続くというようなことはあまりありません。

苦痛レベルと、コントロールできるかの違い

強迫性障害の方は、不安や不快感が非常に強く出ます。そしてそれを打ち消すための強迫行為を「やらざるを得ない」と感じ、「この行為は無意味だ」とわかっていても、その行動を自分の意志で止めることがとても困難です。自身でコントロールできず「やめたいのにやめられない」という強い葛藤と苦痛を伴います。

一方、神経質や潔癖症の方は、不快感はあるものの、それが我慢できる範囲であったり、他のことに意識を向ければ忘れることが可能な場合が多いです。自分の意志で「ここまでにしておこう」とコントロールすることができます。

日常生活への影響の違い

強迫性障害の方は、強迫観念や強迫行為にとらわれることにより、日常生活に深刻な悪影響が表れます。一方、神経質・潔癖症の方は、日常生活に多少の不便を感じることはあっても、仕事や学業、人間関係に大きな支障をきたすことは多くありません。

なにより最大の違いは、神経質・潔癖症の方はその行為を「ご自身の意志でやっている」のに対し、強迫性障害の方はその行為を「強迫観念という見えない恐怖に支配されてやっている」ということです。

強迫性障害と神経質・潔癖症は一見似ているようにも思えますが、「なぜそれをするのか?」という行動の意味、その人の人生における影響のレベルなど、まったく異なるといえます。

出典:

強迫性障害|こころの情報サイト

アメリカ精神医学会(APA)[著]、日本精神神経学会[日本語版用語監修] (2023)「DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル」医学書院

強迫性障害の診断基準

強迫性障害を診断する際には、国際的な基準となる「DSM-5」や「ICD-10」に当てはめて判断する方法が主流となっています。

もちろんそれだけではなく、医師が患者さんの状態を注意深く観察し、どのようなことに困っているのか、どのような部分に不快感を抱いているのかを見極め、最終的な判断をします。

アメリカ精神医学会が定める「DSM‐5」の診断基準

- A:強迫観念または強迫行為、あるいはその両方が存在している

- B:強迫観念または強迫行為は時間を浪費させる(1日1時間以上)、あるいは社会的に支障や苦痛を引き起こしている

- C:その行為や支障は、薬物の乱用など、そのほかの副作用による生理的作用ではない

- D:その他の精神疾患ではない

WHOが定める「ICD‐10」の診断基準

強迫観念や強迫行為、またその両方が少なくとも2週間以上続き、ほとんど毎日苦痛を感じている・生活に支障をきたしている場合に診断される

主に、以下のような特徴を持ちます。

- A:症状自体が楽しくなく苦痛である

- B:強迫観念、強迫行為が何度も繰り返される

- C:強迫観念、強迫行為について、通常の考え・行為でないことを自覚している

強迫性障害チェックリスト

淀屋橋心理療法センター 強迫性障害チェックリストはこちらになります。

強迫性障害の治し方

強迫性障害はどうやって治療するの?

強迫性障害は、時に健全な社会生活を送ることさえも妨害してしまう疾患です。

また、ご本人もご家族も苦しい思いをする場合が多くあります。

しかし、強迫性障害に対する治療法は、きちんと確立されています。強迫性障害には「薬物療法」と「認知行動療法(心理療法のひとつ)」の2つが非常に有効です。また、この2つの治療は単独ではなく、組み合わせて行っていくのが良いとされています。

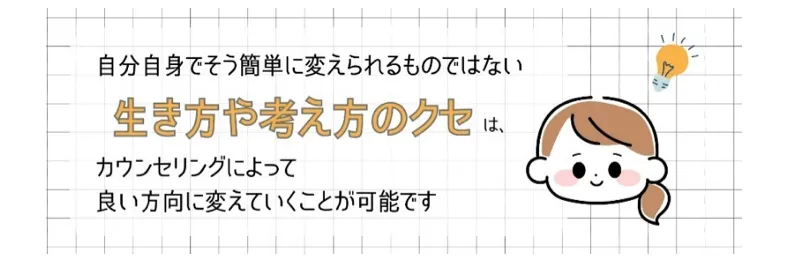

1.認知行動療法(心理療法)による治療

認知行動療法とは、「人の考え方や物のとらえ方にアプローチして、症状と気持ちを楽にしていく治療方法」のことをいいます。考え方や物のとらえ方が変われば、行動も変わってきますから、精神疾患を抱える人にとっては非常に有効な治療方法だといえます。

強迫性障害の場合には、特に曝露反応妨害法(ばくろはんのうぼうがいほう)という治療法が出てくるようになって、格段に効果が上がるようになってきました。ただし、ご本人には粘り強く治療を頑張っていただく必要があります。

強迫性障害の人は何か気になることがあると、そのことをずっと持ち続けていることが耐えられないのです。

そこでご本人なりの工夫として、手が汚いと感じるならば、気が済むまで手を洗ったり、ガス栓を閉めたか気になれば、何度も何度も確認します。その場はそれでホッとできるのですが、これが癖になってしまいます。2回で済んでいた確認が、10回になったり、100回になったりする場合があるのです。

つまり、このご本人なりの不安解消法は、当座の不安は解消するけれども、だんだん不安に対する抵抗力が弱まり、ますます泥沼にハマっていってしまうのです。その流れを変えるようにデザインされているのが、曝露反応妨害法です。

例えば「外に出るときはしっかりカギをかける。しかし出先で不安になっても戻らないようにする」「自分自身が『汚れている(※一般的な感覚で不衛生だと判断される物に触った場合などを除く)』と感じても、手を洗わないようにする」などのように心がけていきます。

すでに強迫観念や強迫行為に悩まされている人には辛い作業かもしれませんが、この試みを繰り返し、成功体験を感じることで症状が改善していきます。

2.薬物療法による治療

強迫性障害に悩まされている人の場合は、まずは自分の強迫観念を解消する必要があります。なぜなら、強迫観念を解消すれば、強迫行動に出る可能性も非常に少なくなるからです。

強迫性障害の薬物治療においては、SSRIと呼ばれる薬が使用されることが多いといえます。SSRIとは、「セロトニン再取り込み阻害薬」とも呼ばれるものです。幸福感や安心感に影響するセロトニンは体内で生まれますが、これはやがて再びシナプス小胞(神経物質をため込む役割などを持つ器官)に取り込まれてしまいます。しかし、SSRIを使うことで、この「シナプス小胞がセロトニンを再度取り込んでしまうこと」を妨害することができるようになります。それによって、安定した精神状態を維持することが可能になるのです。

このSSRIは、うつ病の治療薬としても使われます。しかし、上記にも述べたようにうつ病と強迫性障害は併発している人が多く見られますし、強迫性障害でもうつ病でも「その人が抱えている不安感」を解消する必要があります。そのため、このSSRIは強迫性障害の治療薬としても効果的なのです。

3.淀屋橋心理療法センターの治療

当センターでは、曝露反応妨害法が最も効果的な治療法であると考えていますが、この治療に取りかかるには、本人の意欲や課題をこなす持続力も必要です。 一方、強迫性障害(OCD)の人には、うつ状態も併発していることが多く、ご本人の意欲を活性化させる事も大事です。ご本人の持ち味をパワーアップさせるためには、その人にあった周りの援助も大変効果的です。ご本人にまだ治療意欲が少ない場合には、家族療法から当センターではスタートします。

出典:強迫性障害とは? | 淀屋橋心理療法センター|不登校・摂食障害(過食・拒食)等への家族療法カウンセリング

強迫性障害の子どもと接するうえで親が気を付けること

子どもが強迫性障害である場合、親御さんはどのようなことに気を付け、声かけや対応をしたらよいでしょうか。ここでは、特に覚えていてほしい点をご紹介します。

子どもへの手助けは、すぐにせず状況を見極めて!?

強迫性障害の子どもと接するうえで、まず気を付けなければいけないのは「ヘタに手助けをしない」ということです。

このようにお伝えすると、少し冷たく感じられるかもしれません。しかし、過剰な手助けや、間違った手助けをしてしまうことによって、子どもの強迫性障害がより悪化してしまったり、取り返しがつかないほどややこしくこじれてしまうことがあるので要注意です。

親の手助けが増えてしまうと、親が子どもの要望に応えられなかったときやミスをしてしまったとき、子どもは親を責めてしまうようになります。そうなると、親子関係がこじれてしまう可能性がとても高いので、上手にかわすことができるようになることも大事です。

子ども自身で自己完結できるようになること

例えば、「ねぇお母さん。棚の上のタオル、お母さんがピンセットで取ってぼくの手に落として?」というように、子どもは不安を解消するために親に協力してもらおうとすることがあります。

しかし、ここで親が子どもの要望にありのまま応え続けてしまうよりも、子ども自身で自己完結できるように支えていくことが大切です。

子ども:「棚の上のタオル、お母さんがピンセットで取って僕の手におとして?」

親 :「自分で取ってごらん」

棚の上のタオルが取れないなら、踏み台を用意してあげ、自分で取らせてみる

では、何度も手を洗い、お母さんに手を見せ、手が清潔になったかどうかの確認してもらう、という強迫行為がやめられない子どもの場合は…?

子ども:「お母さん、僕の手、汚れてない?ばい菌ついてない?確かめて?」

親 :「ごめんね、お母さん今やることがあるから、自分で確認してくれるかな?」

あえて確認せずに、子どもが自分で完結できるようにさせる

このようなやりとりは、子ども側からすると「否定された」と捉えられる可能性がありますよね。

親子の関係をしっかり築けていない状態だと、そのようなことで余計にもめてしまうこともあります。

ですから、親子の関係をしっかりと築き、「受け入れる」、「断る」のバランスを考えながら、強迫性障害の治療を進めていくことがとても大事です。

淀屋橋心理療法センターの強迫性障害治療

前章「強迫性障害はどうやって治療するの?」の中でもお話させていただいたとおり、淀屋橋心理療法センターでは、強迫性障害の治療について曝露反応妨害法が最も効果的な治療法であると考えています。

しかし気を付けていただきたいのは、暴露反応妨害法の治療が効果的なのは、子ども本人が「自分でなんとかしようとする気持ち」がある場合に限ります。

一方で、強迫性障害であることを自覚していない、自覚していても治そうとする気持ちがない、というような子どもの場合はどうでしょうか?

暴露反応妨害法は、自らが積極的に取り組む姿勢を必要とするため、治療は難しいといえます。

そのような場合、強迫観念や強迫行為をどうにかしようと考えることはいったん隅に置いておき、親子のコミュニケーションという部分に着目し、治療を進めることになります。

強迫性障害は、“こだわり気質の子”がとても多いです。

そのような気質の子が、「強迫性障害であることが気にならなくなるほどイキイキと生きていけるように成長させていく」という間接的な方法をとる治療と克服が、淀屋橋心理療法センターの家族療法では可能です。