「うちの子、もしかしてうつ病?」

- ここ最近、表情が暗いことが増えた

- 学校に行きたがらない、あるいは不登校ぎみ

- ちょっとしたことでも怒りっぽくなった

…こういった様子がお子さんに何週間も見られ、一日中ずっと続いている場合は、うつ病のサインかもしれません。

特に思春期や反抗期の態度にはうつ病の症状と似ているものが多いため、親御さんも判断が難しく、不安を抱えておられる場合もあるでしょう。

近年、子どものうつ病は大人が考えている以上に多いことがわかって来ています。中学1年生のうつ病の有病率は、大人の有病率とほぼ同じ値であるとの報告もあります。

この記事では 小学生・中学生・高校生それぞれに見られる症状の違いと、思春期特有の要因を解説しながら、家庭でできる対応や専門機関への相談する目安などをお伝えします。

小学生に見られる主な症状・サイン

小学生は、反抗期のピークがまだ来ていません。いわゆる第一次反抗期は、3歳前後。特に小学校低学年では反抗期と言えるような反発は少なく、素直さが残っている場合が多いでしょう。

うつ症状が反抗期と混同されることは少ないですが、次のような子どもの訴えを「仮病やわがまま」のように誤解し、うつ病を見逃すリスクもあります。

- 頭が痛い、お腹が痛い

- 過活動や攻撃的な言動

体調不良の訴えを軽視しない

まずはお子さんの体調不良の訴えを受け流すのではなく、真剣に受け止めましょう。 「学校に行きたくない」と訴えた場合でも、「がんばって行きなさい!」、「たいしたことないよ」などのように追い立てることはせずに、ひとまずご家庭で休ませる環境を作ってみてください。

その上で、学校との連絡は密に取るよう心掛けましょう。登校についての状況や、授業での様子などを先生と共有しておきます。

専門機関へ相談する目安は?

以下のような身体的症状の訴えや、自分自身を否定する発言がある場合、あるいは不登校になっている場合は、専門機関への相談を検討しましょう。

- 身体症状(頭痛・腹痛)が続き、検査で異常が見つからない場合

- 学校に行きたがらない状態が2週間以上続く場合

- 「消えてしまいたい」などの発言が出ている場合

中学生に見られる主な症状・サイン

中学生は、反抗期のまっただなか。親への口答え、イライラ、自分の部屋にこもるといった行動は、自然な発達過程のひとつです。

しかし、うつ病の症状であるイライラや無気力と似ていることから、反抗期との区別が最も難しい年代とも言えます。10歳を超えると、大人のうつ症状に近づくという報告もあります。例えば、

- 朝起きられない(過眠)

- 日内変動(朝が一番状態が悪く午後から夕方にかけて改善する)

- 早朝覚醒(生活リズムが乱れる)

などの症状が増えることが、思春期のうつ症状の特徴として挙げられます。

出典:日本うつ病学会治療ガイドライン Ⅱ.うつ病(DSM-5)/大うつ病性障害 第5章 児童思春期のうつ病

家庭での対応のポイント

「起きなさい」、「学校に行きなさい」とお子さんを急かすのではなく、本人の話に耳を傾けることが大切です。

うつ病の症状で朝起きられなかったり、早朝に起きてしまったりする場合があります。睡眠をしっかり取れていないと、気分の落ち込みが強くなる場合もあるので、ご本人の無理のない範囲で生活習慣を整えてあげてください。

また、きょうだいがおられる場合もあるでしょう。親御さんは、きょうだい間で成績や態度などを比べる発言は避け、苦しんでいるご本人にとって家庭が一番に安心できる場所になるよう意識します

専門機関へ相談する目安は?

中学生のうつ病のサインとして、以下のような症状が出ている場合は、専門機関へ相談する目安となります。

- 不登校が2週間以上続く

- それまで楽しんでいた趣味や部活動にまったく関心を示さなくなる

- 強いイライラや暴言が日常化している

- 「死にたい」「消えたい」といった言葉が出る

高校生に見られる主な症状・サイン

高校生になると、中学生時代と比べて、あからさまに親に対して反抗的な態度を取ることは減っていきます。

その反面、将来への不安からくる抑うつ症状や、自己否定の感情が出てくる場合が増えます。親御さんからは、「まだ反抗期が続いているのかな?」と見えてしまうことも。しかし、その裏には、

- 罪悪感

- 抑うつ的な表情の表れ

- 希死念慮(死にたいと願う)

など、うつ病の兆候が隠れている場合があります。

出典:日本うつ病学会治療ガイドライン Ⅱ.うつ病(DSM-5)/大うつ病性障害 第5章 児童思春期のうつ病

ご家庭で心掛けたいこと

高校生にとって、進学や就職は心の負担になりやすい時期。将来の選択については、親御さんが踏み込みすぎない、意見を言いすぎないことが大切です。将来を一緒に考えながら、最終的な意思決定はお子さんが行います。

また、不安や悩みをお子さん一人だけで抱え込ませないようにしましょう。親御さんがご本人の話をじっくりと聞いてあげるだけで、「自分の気持ちを理解してくれる人がいる」と、お子さんはそれだけで安心できます。

専門機関へ相談する目安は?

以下のような具体的な症状が見られた場合が専門機関へ相談する目安となります。「死にたい」と願う場合もあるため、お子さんの様子については慎重に観察する必要があります。- 成績の急激な低下や無気力状態が続いている

- 学校や友人との交流が減り、孤立している

- 自傷行為やリストカットの兆候が見られる

思春期に特有のうつ病の症状

児童・思春期のうつ病は、基本的には大人の診断基準に沿って判断されます。「DSM-5」と呼ばれる国際的な精神疾患の診断・統計マニュアルに基づいて診断します。

しかし子どもの場合、大人のうつ病とは違った形で症状が現れることが多くあります。特に反抗期によくある態度と似ていることが多いため、親御さんが判断に迷う場合も少なくありません。

思春期とうつ病はどう関係している?

思春期は、体と心が子どもから大人へ移行する発達段階(10〜18歳前後)です。どんどん変化する体に心の成長が追い付かず、アンバランスな状態となり、気分が安定しないことが多くあります。そのため、ちょっとしたことでも落ち込んだりイライラしたりすることも。

一方で、思春期後半にあたる中学生・高校生のうつ病は増えています。一体なぜでしょうか。

精神科医・福田俊一によると、

思春期は、子どもの頃の価値観から「自分自身の価値観」へ移行する時期です。

それまで周りの言うことを忠実に取り入れていたのが、自分の中でエネルギーがたまってきて、今までの軸では合わなくなります。その代わりに、より自分らしい軸を見つけていかなくてはなりません。

しかし、自分自身の価値観が大きく変わると同時に、周りや同級生の価値観も大きく変わっていきます。

そこで、自分の軸を見失ってしまうことがあるのです。

周りの圧力や自分の迷いの中から、自分に合わない日常の送り方を選んでしまうと……どんどん袋小路にはまっていきます。さらに家族の問題など様々な要素も絡み合って、子どもがコーナーに追いつめられ、気が付けばうつに発展している、そういったケースもあります。

親御さんが「思春期だから……」と思い込んでいると、実はうつ病が隠れているケースもあるかもしれません。

反抗期との違いは?

思春期のうつ病は、反抗期とよく混同されます。反抗期は、思春期にしばしば現れる発達過程のひとつ。親に口答えするなど反発しますが、自分の意志で行動したいという気持ちの表れで、健全な成長です。

これに対して、うつ病によるイライラや怒りっぽいといった症状は、単なる反発ではありません。怒りやすさに加えて、気分の落ち込みや無気力な状態が長く続くのが特徴です。

この場合、親御さんはどう判断したらよいか、福田の見解をお伝えします。

反発には、

- 自分のやり方があって反発しているパターン

- 自分でもどうしていいかわからないまま反発しているパターン

この2つがあります。

成長段階として、自分の考えがあって反発している子は大丈夫です。しかし、自分の考えがないまま反発している子ーー「それは違うけど、どうしていいかわからない!」こういった子は、行き詰まる場合があります。

ただ、しばらく経過をみる必要があるでしょう。ちょっとした行き詰まりであれば、回復する例もたくさんあるからです。どんどんと深みにはまっていくかどうかは、経過をみて判断します。

また、うつ状態に至るまでの経緯や、うつ病になることで失ってしまうものを理解しておくことも、反抗期との違いに気づくきっかけとなります。

福田によると、うつ病は、

- とにかく不安に追い詰められ、

- 義務感に追い詰められ、

- 自分を責める人に追い詰められ、

- とうとう自分で自分を追い詰めるーー

そしてどんどんコーナーに追い詰められていった結果、「能動性」を失ってしまう病気。

ある性格の人たちにとっては、能動性はとても大事なものです。これを失うということは、その人らしさを急速に失うことを意味します。

具体的な症状は、

- 夜中に何度も起きる

- 悪夢にうなされる

- 自分を責める気持ちが強くなる

- 無理をしすぎて頑張れる気がしなくなる

こういった様子がお子さんに見られた場合は、単なる反抗期の反発とすませてしまわずに、うつ病の可能性を考えることも必要でしょう。

子どものうつ病セルフチェックリスト

前述の通り、児童・思春期のうつ病も基本的には大人の診断基準に沿って判断されますが、大人とは異なる形でサインが現れることに注意が必要です。 以下のチェックリストは、親御さんが気づきやすいポイントをまとめたものです。

🔲 悲しみの感情を抱く、もしくはいらだたしくなる引用:MSDマニュアル家庭版 うつ病

🔲 好きな活動への興味を失う

🔲 友人関係や社会的な場から引きこもる

🔲 物事を楽しめなくなる

🔲 拒絶されている、愛されていない、価値がないという感情を抱く

🔲 疲労を感じる、気力がない

🔲 睡眠不足になったり悪夢をみたりする、もしくは過眠になる

🔲 自分を責める

🔲 食欲と体重が減少する

🔲 思考、集中、選択に問題がある

🔲 死や自殺について考える

🔲 大切にしていた持ち物を手放す

🔲 新たな身体症状を訴える

🔲 学業成績が悪化する

もし、これらの症状が2週間以上継続し、複数の項目があてはまる・学校生活や家庭生活に支障がある場合は、専門機関への相談も検討しましょう。

子どものうつ病は「親のせい」?

お子さんがうつ病であるとわかった時、親御さんの中には「育て方が悪かったのではないか……」と不安や罪悪感を抱かれる方もおられるでしょう。

子どものうつ病は、学校生活でのストレス・友人関係の悩み・家庭環境・本人の気質や発達特性など、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こるものです。

もちろん、親子関係がお子さんの心理に影響する場面はあります。ですが、それは数ある要因のひとつに過ぎません。親御さんはけっしてご自身を責めることはせずに、お子さんにできるサポートを考えましょう。

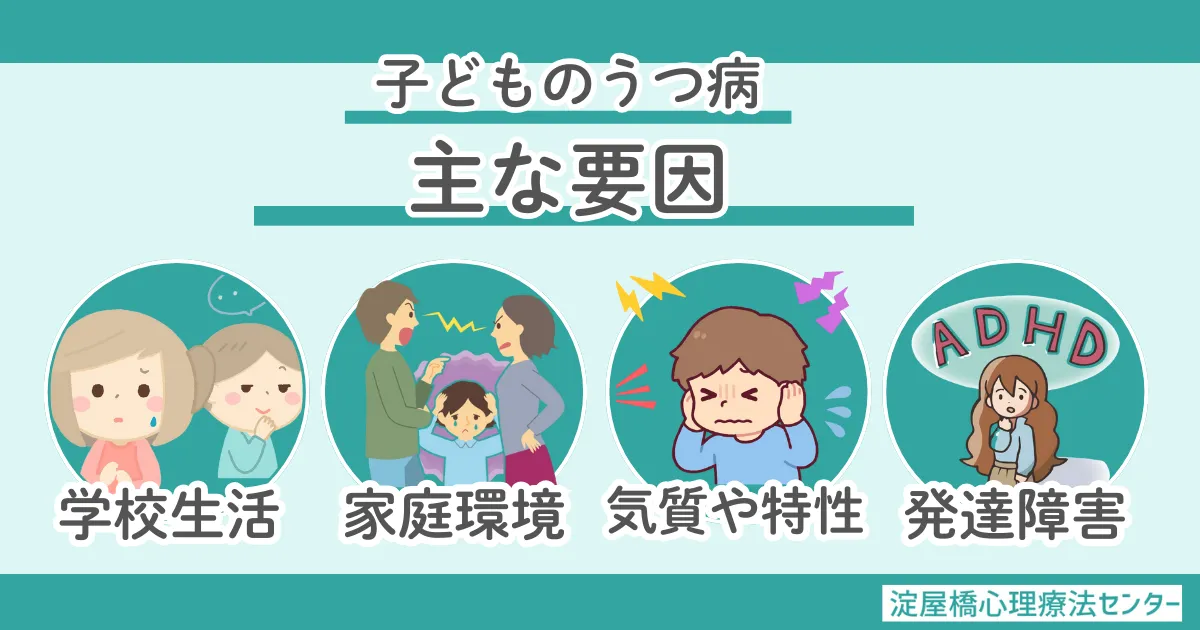

なぜ?子どものうつ病につながる主な要因

子どものうつ病は、ひとつの原因で起こるわけではありません。学校生活のストレス、家庭での出来事、本人の気質や発達特性など、さまざまな要因が複雑に重なり合って発症すると考えられています。

ここでは、代表的な4つの要因について整理します。「うちの子の場合はどうだろう?」と振り返るきっかけにしてみてください。

要因①:学校生活でのストレス(いじめ・学業不振など)

学校は、子どもにとって生活のほとんどを占める場所。そんな学校での体験は、心の健康とも密接につながっています。例えば、

- いじめや人間関係のトラブル:孤立感や劣等感を深め、居場所がないと感じてしまう。

- 学業不振:テストや受験への不安、成績低下による自己否定感。

- 部活動:厳しい練習や勝敗がプレッシャーとなるほか、部内の人間関係が重い負担となるケース。

こうしたストレスが続くと、「学校に行きたくない」という気持ちだけでなく、気分の落ち込みや身体症状(頭痛・腹痛など)として現れ、うつ病につながることがあります。

要因②:家庭環境や親子関係

児童・青年期のうつ病を診断・支援するとき、「家族関係」は重要な要因のひとつとされています。例えば、

- 暴力的な関わり:これらが続くと、子どもは安心感を持ちにくくなり、「自分は受け入れられていない」と感じやすくなります。

- 不十分な愛着形成:小さい頃に安心して甘えたり気持ちを受け止めてもらう経験が少ないと、不安感や抑うつなどに発展しやすいとされています。

- 母子関係・夫婦関係の悪化:子どもに大きなストレスとなり、孤独感を強めることがあります。

また、母子・夫婦関係だけではなく、母親と姑の関係など、家族全体との関係が影響することもわかっています。家族の中で誰がキーパーソンかを特定する必要があると、傳田(2016)は述べています。

出典:傳田健三 教育講演「子どものうつ病」再考(児童青年精神医学とその近接領域 57巻3号, 2016)

要因③:本人の気質や特性(HSC・完璧主義など)

持って生まれた気質や特性が、うつ病の発症に関わることもあります。特に、次のようなタイプのお子さんはストレスを抱え込みやすいため、注意が必要です。

- 繊細な気質(Highly Sensitive Child)

- 完璧主義

HSCとは、大人のHSP(Highly Sensitive Person)と同様、生まれつき繊細な気質を持つお子さんのことです。音や光、人の言葉など、周囲からの刺激に敏感で、些細な出来事でも強く反応するため、傷つきやすいといった特徴があります。そのため、過剰に疲れた結果、心の不調や不登校につながる場合があります。

また、「失敗が許せない」、「もっと頑張らなきゃ」と常に緊張している傾向を持つのが完璧主義です。過去の研究で、子どもの完璧主義が抑うつや不安、怒りと高い関連があると示されています。思春期でも同様の傾向が見られるとの報告があります。

こうした特性があるからと言って、必ずしもみんながうつ病になるわけではありません。むしろ、繊細さは「周囲の気持ちに敏感で優しい部分」、完璧主義は「努力家」の裏返しです。

ただ、学校や家庭のストレスと重なると、自己否定の感情が強まり、抑うつ症状に発展するリスクがあるのです。

▶ 淀屋橋心理療法センターではHSPに対してもカウンセリングを行っております。こちらの記事もぜひご覧ください。

出典:ヒューイット,P,L他(2002).子どもの完璧主義:うつ病・不安・怒りとの関連.『Personality and Individual Differences,』, 32(6), 1049–1061.

出典:フレット, G. L.ほか(2011).思春期初期における完璧主義・反芻・心配・抑うつ症状.『Canadian Journal of School Psychology,』26(3), 159–176.

参考:大阪メンタルクリニック

要因④:発達障害の二次障害

ある調査では、抑うつ症状を訴えた子どもの約4人に1人(24%)が、自閉スペクトラム症(以下、ASD)や注意欠陥多動性障害(以下、ADHD)が疑われたそうです。

特にASDの子どもの場合、4〜18%がうつ病を併発し、気分障害全体では4.4〜28.6%の範囲で見られるとの報告もあります。

さらにASDでは、子どもから成人に至るまでのうつ病を経験する生涯リスクが、定型発達の人の約4倍にのぼると報告されています。

子どものうつ病や不安障害を診るときは、発達障害があるかどうかを確認する必要があると傳田は述べています。

背景には、以下のような困難が重なることが多いです。

- 学校でのつまずき

- 集団生活の難しさ

- 自己否定感の蓄積

例えば、LD(学習障害)のある子どもは、授業についていけず学習面で遅れを取ることで、学級活動全般への意欲が低下することがあります。

ASD(自閉スペクトラム症)のある子どもは、友人とのコミュニケーションが希薄になったり、協調性に欠けたりするため、集団生活の中で多くの困難を抱えやすいといわれています。

こうした状況が重なると、周囲から注意されたり責められたりする経験が増えます。

その結果、「自分には価値がない」という自己否定の気持ちが強まり、情緒的に不安定な状態からうつ病を発症してしまう場合もあるのです。

▶ 発達障害グレーゾーンのお子さんが抱える生きづらさについてもこちらの記事で詳しく解説しております。

出典:傳田健三 子どものうつ病と発達障害

出典:海津亜希子(2021)『社会とのつながりを意識した発達障害等への専門性のある支援に関する研究―二次的な障害の予防・低減に向けた通級による指導等の在り方に焦点を当てて―』(研究成果報告書 B-372)。国立特別支援教育総合研究所

出典:ハドソン, C. C., ホール, L., & ハークネス, K. L.(2019)「自閉症スペクトラム障害患者におけるうつ病の有病率:メタ分析」『Journal of Abnormal Child Psychology』47巻1号, 165–175

出典:独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 成果報告書,2017

どんな治療法があるの?|子どものうつ病の治し方

2025年現在、児童思春期のうつ病の治療には、明確なガイドラインがありません。日本うつ病治療学会によると、まずは精神療法を優先し、薬物治療が必要な場合には慎重に検討する、とあります。

精神療法は、主に以下の3つです。

- 認知行動療法(CBT:Cognitive Behavioral Therapy):考え方や行動のクセに気づき、生活を立て直していく方法。

- 対人関係療法(IPT:Interpersonal Psycho Therapy):人間関係のストレスや葛藤に焦点をあて、対処法を身につける。

- 家族療法:ご本人だけでなく、ご家族全体のかかわり方を調整し、回復を支える。

軽度の場合は、心理教育や環境調整を中心に経過を見ます。

中等度・重症の場合は、心理教育や環境調整は続けつつ精神療法を行い、必要に応じて薬物療法を検討します。

- 心理教育:患者さんご本人だけでなく、家族・必要であれば学校関係者が、児童思春期のうつ病について理解を深めること。

- 環境調整:うつ病の原因が環境要因(学校や家庭など)にあるのであれば、まずはその環境から整えていくこと。

当センターのメソッドは、本人の治療意欲が低かったとしても、親御さんをはじめ、ご家族の関わりによって治療を進めることができます。

出典:日本うつ病学会治療ガイドライン Ⅱ.うつ病(DSM-5)/大うつ病性障害 第5章 児童思春期のうつ病

子どものうつ病に抗うつ薬は使えるの?

子どものうつ病治療では、まずは精神療法を優先します。その上で、どうしても改善が得られない場合に、薬物治療が検討されます。

しかし、2025年現在、日本で「児童思春期のうつ病」に対して正式に承認された抗うつ薬はありません。

使う場合は、すべて適応外使用となるため、

- 子どものうつ病には安全性・有効性がわかっていないこと

- 薬物治療には副作用やリスクがあること

- それでも抗うつ薬を使用する効果(ベネフィット)があるかどうか

こうした効果とリスクを患者さんやご家族に十分説明し、理解していただく必要があります。その上で、専門医の判断のもと慎重に進めます。

薬物治療を行う際は、大人よりも少量から始めて、年齢に合わせて徐々に増やしていくことが原則です。

参考:傳田健三 教育講演「子どものうつ病」再考(児童青年精神医学とその近接領域 57巻3号, 2016)

薬に頼らない治療法とは?家族療法のカウンセリング

子どものうつ病治療の基本は、心理教育と環境の調整、その次に精神療法であるとご説明しました。淀屋橋心理療法センターは、精神療法のひとつ・家族療法の専門機関です。

「家族」には大きな力がある

当センター所長であり精神科医・福田俊一によると、「家族はとても大きな力をもっている」そうです。

ひとたび関係がこじれてしまった家族は、大変な泥沼・ドロドロの愛憎劇に発展することも少なくありません。

しかし、その逆もあるのです。バラバラだったパズルのピースがピタッとはまるように、

出典:淀屋橋心理療法センター Youtube 全く薬を使わない治療

止まっていた家族の歯車を動かすには、相当な力が必要です。その力を引っぱり出すために、当センターではカウンセラー・精神科医が努力を重ねます。

それには、親御さんの協力が不可欠です。

全く薬を使わずに治すことは、けっして簡単なことではありません。親御さんがお子さんへの対応を工夫していただいたり、お子さんの話し方を変化させたりといった、地道な努力が必要です。

当センターのカウンセリングには、「薬に代わるだけの力がある」と自負しております。

きれいに治るから再発の不安が少ない

当センターのカウンセリング治療で回復されると、お子さんは、

- 「薬を使わずに自分の力で治せた!」

- 「問題を乗り越えられた!」

と、自信が付きます。薬で一時的に治るのではなく、お子さんご本人が抱えている問題を解決した結果、うつ病が治るため、再発の不安が少ないからです。

薬を使っていると、やはり「薬のおかげで治った」、「スキッとは治っていない」と感じる方もおられます。

当センターの治療では「本人の中に眠っている自主性が育つ」ため、回復した後もイキイキと過ごしていけるのです。

▶ 淀屋橋心理療法センターの薬を全く使わない治療についてはこちらの記事で詳しくご説明しております。ぜひご覧ください。

出典:淀屋橋心理療法センター 薬を全く使わない治療ーカウンセリングー

お子さんがうつ病ではないかと不安を抱えている親御さんへ

「子どものうつ病」と言っても、その範囲はとても幅広いものです。

小学校低学年、高学年、中学生、そして高校生。幼さが残る年代から、ほぼ大人に近い年代、子どもと大人の狭間で揺れている世代……成長過程の多様な姿があります。

「子ども」とひとくくりにするのではなく、それぞれの年代のうつ病サインや特徴を理解することが、初めの一歩。

淀屋橋心理療法センターのうつ病治療は、事前に入念なヒアリング・分析を行います。

- ご本人の症状を詳しくお聞きし、理解する

- 家族環境を詳しくお聞きし、理解する

- ご本人の中に眠る潜在力はどの程度あるか

- 家族の力はどの程度あるかを慎重に分析する

これらを詳しくお聞きした上で、治療の可否を決定しています。お子さんの性格に合った安心できる治療法を選びたいとお考えの場合は、当センターまでご相談ください。

また、オンラインカウンセリングも可能です。当センターは大阪にありますが、遠方のため足を運んでいただくのが難しい場合は、オンラインカウンセリングを選ばれる方が多数おられます。

治療効果は、対面と同等です。もし遠方にお住いの場合は、オンラインカウンセリングもご検討ください。